2017年7月19日,厦门大学林圣彩教授课题组在《Nature》上发表了题为“Fructose-1,6-bisphosphate and aldolase mediate glucose sensing by AMPK”“果糖1,6-二磷酸和醛缩酶介导AMPK感知葡萄糖”的研究性论文,提出了一种独立于经典AMP途径的,依赖于糖酵解通路的代谢酶aldolase的非催化功能的AMPK激活机制。葡萄糖对大多数细胞而言是主要的能源物质,它通过糖酵解或者氧化途径产生ATP。经典理论认为,当细胞能量不足时,体内的ATP含量减少,而AMP和ADP增加。作为真核细胞中高度保守的、最重要的能量感受器,AMPK可以感知细胞内AMP/ATP和ADP/ATP比例变化而被激活。之前的理论把葡萄糖看作一种“能量信号”,它的下降将引起细胞内的能量分子——ATP含量的下降,进而引起代表低能量状态的分子——AMP水平的上升,直接激活AMPK。然而,机体如何感受葡萄糖水平下降,并传递给AMPK使其激活这一问题还远未清楚。

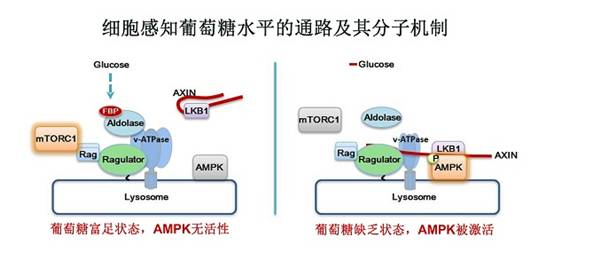

该课题组在研究中发现,无论在不含葡萄糖培养条件下的细胞里,还是在饥饿后的动物体内,都不能观测到AMP水平的上升。葡萄糖水平下降将引起的葡萄糖代谢物——果糖1,6-二磷酸(fructose-1,6-bisphosphate,FBP)水平的下降,该过程进一步地被糖酵解通路上的代谢酶——醛缩酶(aldolase)感应,后者将启动课题组先前发现的激活AMPK溶酶体途径。当aldolase不与FBP结合时,会促进上述溶酶体途径中活化AMPK蛋白质复合体的形成。进一步研究表明,不与FBP结合的aldolase突变体在高糖条件下仍然激活AMPK,而另一种能持续结合FBP但催化活力缺失的aldolase突变体则会即使在低糖条件下抑制AMPK激活。重要的是,该项新成果揭示了在细胞中,葡萄糖缺失但尚未改变AMP水平时,AMPK就能被激活的一条全新的、完全建立在实际的生理情况上的通路。该通路的另一含义是,葡萄糖能做为一个“信使”,其多与少可以改变细胞代谢状态,为代谢性疾病的诊疗提供了新的策略。

该项成果是与英国邓迪大学Grahame Hardie教授团队合作完成。该论文第一作者为我校博士后张宸崧,英国邓迪大学博士后Simon Hawley,我校博士生宗岳、李梦琪为共同第一作者,通讯作者为我校生命科学学院林圣彩教授和英国邓迪大学Grahame Hardie教授。

张宸崧简介:张宸崧2006年考入厦门大学生命科学学院,他从大三开始进入林圣彩教授实验室进行科研训练,2010年获得保研资格,师从林圣彩教授攻读博士学位,期间,以第一作者或共第一作者连续在国际顶级刊物《Cell》的子刊《Cell Metabolism》(2013,2014)上发表了2篇论文,另1篇发表在《Cell Research》(2015)上。2015年7月,张宸崧博士留校开展博士后研究工作,带领着由博士生和硕士生组成的研究小组在林圣彩教授的指导下,夜以继日的工作,取得了一个又一个重大突破,连续在国际顶级刊物发表论文5篇,分别是2篇《Cell Metabolism》(2016a,2016b,第一作者),1篇《Nature Communication》 (2016,第2作者),1篇《Methods in Enzymology》(2017, 第1作者)和这1篇《Nature》(2017,第1作者)。此外,张宸崧博士获得首批中国科协“青年人才托举工程”项目(2016)、国家自然科学基金青年面上项目(2016)和中国博士后科学基金(59批)的资助。